मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पुंजी उसका स्वास्थय है। स्वस्थ मनुष्य ही समुचित उद्यम कर सकता है । विवेकपुर्ण निर्णय ले सकता है । जीवों के कल्याण की भावना रख सकता है । आधुनिक जीवनशैली हमें कुछ पल का आनंद तो दे सकती है परन्तु इसके दीर्घकालिक परिणाम स्वास्थय पर प्रतिकुल प्रभाव डालते हैं । इसमें किसी भी प्रकार का संशय नही होना चाहिये । इसका मुख्य कारण आज के परिवेश मे तेजी से सिर उठाती वो बीमारियां है जिन्हें वर्तमान चिकित्सक सीधे सीधे जीवन शैली से जोड़ते हैं । फिर चाहे वो रक्तचाप की समस्या हो, अत्यधिक तनाव हो या डायबिटिज की समस्या हो । इन सभी समस्याओं का निदान हमारे आस पास ही है बस जरुरत है मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को प्रकृति से जोड़ने की । प्रकृति के साहचर्य की । आयुर्वेद के उपचार हमें प्रकृति से जोड़कर न केवल शारिरिक स्वास्थय का ध्यान करते हैं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थय पर भी योग, ध्यान आदि विधियों से केंद्रित करते है । आवश्यकता होती है एक अनुशासनपुर्ण जीवनचर्या की ।

विज्ञज्योति का यह अंक समर्पित है देहरादून मे आयोजित दसवें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन को । जिसके विराट रुप में जहां लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की भागीदारी रही वहीं आम जनमानस की भागीदारी ने आयोजन की सार्थकता को सिद्ध किया । इस विषय पर डॉ परमजीत की एक संक्षिप्त रिपोर्ट आप इस अंक में पढ़ सकते हैं । आज के युवा की वैचारिक स्थिति का बोध कराते है दो विशेष लेख जिन्हे लिखा है दो शोधार्थियों द्वारा । पहला है उत्तराखंड के वनों का संरक्षण जिसे गढ़वाल विश्वविद्यालय की शोध छात्रा अदिति कंडारी ने लिखा है । दूसरा है छायावाद काव्य में पर्यावरण चिंतन , जिसे लिखा है आई.आई एम.टी विश्वविद्यालय की शोध छात्रा सुनिति त्यागी नें । लेखों के विषय व लेख में व्यक्त किये गये विचार संबल देते है कि आज की युवा पीढी भी वर्तमान बिगडती पारिस्थितिकी को लेकर सजग है और अपने अपने कार्यक्षेत्रों में भी पर्यावरण जैसे गंभीर विषय पर मननशील है । जहाँ एक तरफ डॉ सोमदत्त भारतीय मानसून प्रणाली से परिचय कराते हैं तो वहीं डॉ तृप्ति कंडारी जल विद्युत बांधो पर अपने विचार व्यक्त करती हैं । स्वदेशी विज्ञान की झलक को इतिहास से आधुनिक समय में जोड़ने का प्रयास है डॉ भारत पांडे का संक्षिप्त लेख । इस अंक से पाठको के लिये एक नया स्तंभ प्रारम्भ किया जा रहा है । विज्ञ ज्योति में जिसके प्रणेता हैं डॉ आर पी नौटियाल । जो कि एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रहे हैं । विज्ञान प्रश्नोत्तरी के उत्तर अगले अंक में प्रकाशित किये जायेंगे । प्रश्नोनतरी के जवाब तैयार कर आप भी अपने ज्ञान को परख सकते हैं।

अन्त में विशेष आग्रह । विज्ञ ज्योति का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था इस विश्वास के साथ की विज्ञान भारती के प्रदेश सदस्य इसमें लगातार सहयोग करेंगे । परन्तु खेद है कि यथोचित संख्या में लेख नही मिल पा रहे हैं । इस अंक के प्रकाशन में देरी का मुख्य कारण पर्याप्त लेख ना होना है । संगठन के कार्य में सभी की भूमिका है जिसका निर्वहन करना ही चाहिये ।अतः सभी से प्रार्थना है कि पत्रिका के सुचारु प्रकाशन के लिये लेख भेजें । पत्रिका के सुधार के लिये सुझाव भी । आने वाले अंक की संभावनाओं की अपेक्षा के साथ -

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (WAC) विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक मंच है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को सही मायने में विश्व स्तर पर प्रचारित करना है। पहला विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (WAC) 2002 में कोच्चि में एक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के अभ्यास, विज्ञान और व्यापार में अधिक जागरूकता और अवसर पैदा करना था। नौ सफल आयोजनों को पूरा करने के बाद, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (WAC) का आयोजन आयुष मंत्रालय, विज्ञान भारती, विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन के नेतृत्व में और उत्तराखंड सरकार के समर्थन व सहयोग से उत्तराखंड में करने का निर्णय लिया गया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (WAC 2024) आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (WAC 2024) और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने देहरादून में किया गया । इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और वैद्य राजेश कोटेचा आदि सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थीं। "डिजिटल स्वास्थ्य: एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य" विषय पर केंद्रित इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सेवा वितरण को फिर से परिभाषित करने के लिए आधुनिक तकनीकी नवाचारों

के साथ आयुर्वेद के एकीकरण की पहल करना है।

डिजिटल स्वास्थ्य - आयुर्वेद का नज़रिया: पिछले कुछ सालों में दुनिया एक तीव्र डिजीटल क्रांति की साक्षी रही है । दूसरे शब्दों में कहें तो अब लगभग हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो स्वास्थय का दायरा कैसे इससे अलग हो सकता है ।

हाल के वर्षों में, स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा डिजिटल परिवर्तन हुआ है, जिसे COVID-19 महामारी ने और तेज़ कर दिया है। टेलीमेडिसिन, रिमोट मॉनिटरिंग और डिजिटल लक्षण जाँचकर्ता जैसी तकनीकें ज़रूरी हो गई हैं। "डिजिटल स्वास्थ्य" शब्द में कई तरह के उपकरण और अभ्यास शामिल हैं जो स्वास्थ्य सेवा के साथ तकनीक को एकीकृत करते हैं, जिसमें AI, पहनने योग्य डिवाइस, मोबाइल स्वास्थ्य ऐप, EHR और व्यक्तिगत चिकित्सा (PM) शामिल हैं, जो आयुर्वेद के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे कि बढ़ती आबादी, महामारी और स्वास्थ्य सेवा असमानता को संबोधित करता है। इसमें रोगियों से लेकर नीति निर्माताओं तक के हितधारक शामिल हैं और इंटरऑपरेबिलिटी, AI और सुरक्षित डेटा प्लेटफ़ॉर्म पर ज़ोर दिया जाता है। AI, बिग डेटा, रोबोटिक्स और IoT में नवाचार निदान, उपचार और स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से AI आयुर्वेद के निवारक दर्शन के साथ प्रतिध्वनित, व्यक्तिगत उपचार और सक्रिय देखभाल में सफलता का वादा करता है। इसके व्यापक प्रभाव और प्रासंगिकता को देखते हुए, डिजिटल स्वास्थ्य दसवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (WAC) के लिए एक उपयुक्त विषय है, जो प्रतीकात्मक रूप से बाइनरी नंबर 10 से जुड़ा हुआ है।

आयोजन एक नजर में: 2024 में, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस (WAC) का आयोजन 12-15 दिसंबर 2024 को परेड ग्राउंड देहरादून, उत्तराखंड में सफलतापूर्वक किया गया। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, विज्ञान भारती और विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन उत्तराखंड सरकार के समर्थन में मुख्य आयोजक हैं। इस WAC कार्यक्रम में, भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या 58 देशों से लगभग 10321 थी, और लगभग 221 कंपनियों ने एक्सपो में भाग लिया। तकनीकी सत्र के दौरान, विभिन्न विषयों के साथ कुल 172 सत्र आयोजित किए गए, और विभिन्न सत्रों में लगभग 1720 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। निःशुल्क आयुष क्लिनिक जांच शिविर में लगभग 3000 रोगियों का निदान किया गया। 3 दिवसीय WAC सम्मेलन में, लगभग 150000 लोगों ने राष्ट्रीय आरोग्य एक्सपो का दौरा किया।

10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के उद्घाटन समारोह, सत्र और आरोग्य एक्सपो के दौरान ली गई कुछ यादगार तस्वीरें:

वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पौधों और जानवरों की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करते हैं। वे पृथ्वी की भूमि की सतह के लगभग 30% हिस्से को कवर करते हैं और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। वन हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वनों के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक ऑक्सीजन का उत्पादन करने की उनकी क्षमता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे मनुष्यों और जानवरों के लिए सांस लेना संभव हो जाता है। वन एक प्राकृतिक कार्बन सिंक भी हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। ऑक्सीजन का उत्पादन करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में उनकी भूमिका के अलावा, वन पौधों और जानवरों की एक विशाल श्रृंखला के लिए आवास प्रदान करते हैं। वे हाथी, बाघ और पांडा सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर हैं, और अनगिनत अन्य जीवों के लिए भोजन, आश्रय और दवा का स्रोत प्रदान करते हैं। वन मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, कटाव को रोकने और जल चक्रों को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने महत्व के बावजूद, वनों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वनों की कटाई, कटाई और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। कृषि, शहरीकरण और अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए वनों की कटाई के परिणामस्वरूप लाखों हेक्टेयर वन भूमि का नुकसान हुआ है, जिससे कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हुआ है। यह आवश्यक है कि हम अपने वनों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्रवाई करें। यह टिकाऊ वन प्रबंधन प्रथाओं, जैसे कि चयनात्मक कटाई और पुनर्वनीकरण, साथ ही संरक्षण प्रयासों, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके, टिकाऊ उत्पादों का उपयोग करके और वनों की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके भी बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष में, वन वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैव विविधता का समर्थन करते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। एक साथ काम करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वन फलते-फूलते रहें और वे कई लाभ प्रदान करें जो वे प्रदान करते हैं।

उत्तराखंड में वनों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का वन क्षेत्र 24,305 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44.5 प्रतिशत है। राज्य में वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला है, और इसके वन क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ उत्तराखंड में वनों के कुछ मुख्य महत्व दिए गए हैं। उत्तराखंड में पौधों और जानवरों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। राज्य के जंगल बंगाल टाइगर, तेंदुआ और एशियाई हाथी जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। उत्तराखंड के वन जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। जंगल में पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव और भूस्खलन रुकता है। यह उत्तराखंड में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ भूभाग खड़ी ढलान वाला है और भूस्खलन की संभावना है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन को छोड़ कर जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वे क्षेत्र में तापमान और वर्षा के पैटर्न को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। उत्तराखंड के वन लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और गैर-लकड़ी वन उत्पादों सहित कई तरह के आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। वे पर्यटन और कृषि जैसे कई उद्योगों का भी समर्थन करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। वे कई पवित्र स्थलों का घर हैं और स्थानीय समुदायों द्वारा उन्हें पवित्र माना जाता है। उत्तराखंड के जंगल कई प्रकार के औषधीय पौधों का घर हैं, जिनमें से कई का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है।

उत्तराखंड के जंगल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं, कई आगंतुक इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए राज्य में आते हैं। उत्तराखंड के जंगल कार्बन को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। उत्तराखंड के जंगल अतिरिक्त पानी को अवशोषित करके और मिट्टी को स्थिर करके बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर, उत्तराखंड के जंगल राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उत्तराखंड में जंगल की आग एक बड़ी चिंता का विषय है, हाल के वर्षों में राज्य में आग की कई घटनाएं हुई हैं। आग अक्सर प्राकृतिक और मानव-प्रेरित कारकों के संयोजन के कारण होती है, जिसमें उच्च तापमान, शुष्क मौसम और मानवीय लापरवाही शामिल है। 2016 में उत्तराखंड के जंगल में लगी आग विशेष रूप से विनाशकारी थी, जिसमें लगभग 1,600 आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप नौ मौतें हुईं और पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ। आग का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व सहित स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और यह आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका को भी प्रभावित कर सकता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ विशेष रूप से आग के लिए प्रवण होते हैं, क्योंकि उनकी सुइयां अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ वन अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसे 2019 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, 95 प्रतिशत जंगल की आग के लिए मानवीय गतिविधियाँ जिम्मेदार हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण पारंपरिक रूप से नई घास उगाने और कृषि के लिए भूमि को साफ करने के लिए जंगल के फर्श को जलाते हैं। 1 नवंबर, 2023 से अब तक उत्तराखंड में कुल 575 वन अग्नि घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जिससे 689.89 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है और राज्य के खजाने को 14 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के आंकड़ों के अनुसार, 28 अप्रैल से पिछले सात दिनों में उत्तराखंड में देश में सबसे अधिक बड़ी वन अग्नि घटनाएँ दर्ज की गई हैं। इस अवधि में सबसे अधिक 325 बड़ी वन अग्नि घटनाओं की सूचना हिमालयी राज्य ने दी, इसके बाद ओडिशा (196), छत्तीसगढ़ (148), मध्य प्रदेश (105) और झारखंड (79) का स्थान रहा। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा उद्धृत एफएसआई डेटा के अनुसार, इसी अवधि में उत्तराखंड में 4,543 अग्नि चेतावनियाँ दर्ज की गईं, जो देश में सबसे अधिक हैं, इसके बाद ओडिशा (2,981), छत्तीसगढ़ (2,527), झारखंड (1,420) और मध्य प्रदेश (105) का स्थान रहा।

उत्तराखंड में जंगल की आग के कारण जटिल और बहुआयामी हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

1. मानवीय लापरवाही: धूम्रपान, जलती हुई सिगरेट फेंकना और पत्तियों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को अनियंत्रित रूप से जलाना जैसी मानवीय गतिविधियाँ जंगल की आग को भड़का सकती हैं।

2. सूखा: लंबे समय तक सूखा पड़ने से जंगल की आग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन सकती हैं, क्योंकि सूखी वनस्पतियों में आग लगने का खतरा अधिक होता है।

3. उच्च तापमान: उच्च तापमान, विशेष रूप से गर्मियों के महीनों के दौरान, जंगल की आग को फैलाने में योगदान दे सकता है।

4. तेज़ हवाएँ: तेज़ हवाएँ जंगल की आग को तेज़ी से फैला सकती हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।

5. चीड़ के पेड़: उत्तराखंड में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, और उनकी सुइयाँ आसानी से जल सकती हैं, जिससे आग तेज़ी से फैलती है।

6. कृषि जलाना: उत्तराखंड में किसान अक्सर नई फसलों के लिए भूमि को साफ करने के लिए अपने खेतों में आग लगा देते हैं, जो नियंत्रण से बाहर हो सकती है और आस-पास के जंगलों में फैल सकती है।

7. वन प्रबंधन का अभाव: अपर्याप्त वन प्रबंधन, जिसमें आग रोकने के लिए कोई उपाय न होना और अनियंत्रित चराई शामिल है, वनों में आग फैलने में योगदान दे सकता है।

8. जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, जो सभी वनों में आग लगने के जोखिम में योगदान दे सकते हैं।

9. मानव-प्रेरित कारक: निर्माण, खनन और पर्यटन जैसी मानवीय गतिविधियाँ वनों में आग लगने का कारण बन सकती हैं, खासकर अगर उचित सावधानी न बरती जाए।

10. प्राकृतिक कारण: बिजली गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक कारण भी वनों में आग लगा सकते हैं।

इसके साथ ही उत्तराखंड में वनों में आग लगने में योगदान देने वाले कुछ विशिष्ट कारकों में शामिल हैं:

- चीड़ के पेड़ पर अत्यधिक निर्भरता: चीड़ का पेड़ एक अत्यधिक ज्वलनशील प्रजाति है जो उत्तराखंड में व्यापक रूप से पाया जाता है। इस प्रजाति पर राज्य की अत्यधिक निर्भरता ने वनों में आग लगने के जोखिम में योगदान दिया है।

- वन प्रजातियों में विविधता का अभाव: उत्तराखंड में वन प्रजातियों में विविधता का अभाव वनों को जंगल की आग के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है।

- अपर्याप्त अग्नि प्रबंधन बुनियादी ढाँचा: उत्तराखंड में अग्निशमन केंद्रों, उपकरणों और कर्मियों सहित पर्याप्त अग्नि प्रबंधन बुनियादी ढाँचे का अभाव है, जिससे जंगल की आग पर प्रतिक्रिया करना और उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है।

- गरीबी और जागरूकता की कमी: स्थानीय समुदायों में गरीबी और जागरूकता की कमी जंगल की आग में योगदान कर सकती है, क्योंकि लोगों को जंगल की आग के खतरों के बारे में पता नहीं हो सकता है या उनके पास उन्हें रोकने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में जंगल की आग के कारण जटिल और बहुआयामी हैं, और उन्हें संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जिसमें सरकार, स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारक शामिल हों।

उत्तराखंड में जंगल की आग को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकार, स्थानीय समुदाय और व्यक्ति शामिल हों। उत्तराखंड में जंगल की आग को रोकने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं:

1. जागरूकता पैदा करें: स्थानीय समुदायों, पर्यटकों और ट्रेकर्स को जंगल की आग के खतरों और उन्हें रोकने के महत्व के बारे में शिक्षित करें।

2. सख्त नियम लागू करें: जंगल में धूम्रपान, कैंपिंग और खाना पकाने जैसी गतिविधियों पर सख्त नियम लागू करें जो जंगल की आग का कारण बन सकती हैं।

3. मौसम की स्थिति की निगरानी करें: मौसम की स्थिति पर कड़ी नज़र रखें, खासकर सूखे के दौरान, और जंगल की आग के जोखिम को कम करने के लिए निवारक उपाय करें।

4. आग रोकने के उपाय बनाए रखें: जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए पत्तियों को साफ करना और खाई बनाना जैसे आग रोकने के उपाय बनाएं और बनाए रखें।

5. तकनीक का उपयोग करें: जंगल की निगरानी करने और जंगल की आग के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीक का उपयोग करें।

6. स्थानीय समुदायों को शामिल करें: स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ें और उन्हें वन अग्नि रोकथाम प्रयासों में शामिल करें, क्योंकि वे अक्सर वन अग्नि का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं।

7. वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें: स्थानीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें जो अपनी आजीविका के लिए वन पर निर्भर हैं, जैसे कि इकोटूरिज्म और संधारणीय वानिकी प्रथाएँ।

8. नियमित गश्ती का संचालन करें: वन में आग का पता लगाने और उसे रोकने के लिए नियमित गश्ती का संचालन करें।

9. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित करें: आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित करें और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास करें कि वन अग्नि पर शीघ्र और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया की जाए।

10. अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करें: वन अग्नि का जवाब देने और उन्हें फैलने से रोकने के लिए भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करें।

निम्नलिखित उत्तराखंड में किए जा सकने वाले कुछ विशिष्ट उपायों में शामिल हैं:

- उत्तराखंड वन अग्नि निवारण और नियंत्रण अधिनियम को लागू करना: यह अधिनियम राज्य में वन अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण का प्रावधान करता है और वन अग्नि का कारण बनने वालों पर दंड लगाता है।

- वन अग्नि प्रबंधन योजना बनाना: इस योजना में अग्नि अवरोधों का निर्माण, नियमित गश्ती का आयोजन, तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित करने जैसे उपाय शामिल होने चाहिए।

-वन अग्नि निगरानी प्रणाली की स्थापना: इस प्रणाली में वन की निगरानी करने तथा वन में आग लगने के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने के लिए ड्रोन तथा उपग्रह इमेजिंग जैसी तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए।

-वन कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा उपकरण प्रदान करना: वन कर्मचारियों को वन में आग लगने पर प्रतिक्रिया करने तथा उसे फैलने से रोकने के लिए प्रशिक्षण तथा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

-वन अग्नि रोकथाम में स्थानीय समुदायों को शामिल करना: वन अग्नि रोकथाम प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर वन में आग लगने का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं।

इन उपायों को अपनाकर उत्तराखंड में वनों में आग लगने से रोका जा सकता है, तथा राज्य की समृद्ध जैव विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सकती है।

उत्तराखंड में जंगल की आग के लिए चीड़ के पेड़ को दोषी ठहराया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह एकमात्र दोषी नहीं है। जबकि यह सच है कि चीड़ के सूखे पत्ते और राल आग को तेज़ी से फैला सकते हैं, मानवीय लापरवाही, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, अधिकांश जंगल की आग मानवीय गतिविधियों के कारण होती है, जैसे सूखी घास जलाना या जलती हुई सिगरेट को बिना देखे छोड़ देना। स्थानीय लोगों को चीड़ के पत्ते इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करने के राज्य सरकार के फैसले को संदेह के साथ देखा गया है, कुछ विशेषज्ञों ने इसे "पूरी तरह से बकवास दृष्टिकोण" कहा है। इसके बजाय, वे सुझाव देते हैं कि एक अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो वन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और मानव व्यवहार के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करता है। कुछ विशेषज्ञ प्रस्ताव करते हैं कि मिश्रित वन, जिसमें विभिन्न प्रकार की पेड़ प्रजातियाँ शामिल हैं, जंगल की आग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, बंज ओक का पेड़, जो इस क्षेत्र का मूल निवासी है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने और आग को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, रानीखेत में लोक चेतना मंच द्वारा की गई पहल जैसे समुदाय के नेतृत्व वाली पहल ने वन प्रबंधन के स्थायी तरीकों को बढ़ावा देकर वनों में आग लगने के जोखिम को कम करने में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि 2016 में उत्तराखंड में लगी जंगल की आग राज्य के इतिहास में दर्ज की गई सबसे भीषण आग में से एक थी, जिसमें लगभग 1,600 आग की घटनाओं का पता चला था और लगभग 4,538 हेक्टेयर वन भूमि जल गई थी। आग के कारण नौ लोगों की मौत हो गई और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व में स्थानीय पर्यटन और वन्यजीवों पर काफी असर पड़ा। कुल मिलाकर, उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ों की जंगल की आग का मुद्दा जटिल और बहुआयामी है, और इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समस्या में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों को ध्यान में रखे।

उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए, चीड़ की सुइयों जैसे ईंधन स्रोतों को हटाने से 'फायर ट्राएंगल' को बाधित करके आग की तीव्रता को कम करने में मदद मिल सकती है। राज्य और केंद्र सरकारें जंगल की आग को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए भूमि और वन प्रबंधन उपायों को भी लागू कर सकती हैं। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके प्रारंभिक पहचान और चेतावनी प्रणाली उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और आग को फैलने से रोकने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों जैसी समुदाय-नेतृत्व वाली पहल जंगल की आग को रोकने और उससे निपटने में महत्वपूर्ण

भूमिका निभा सकती है, जैसा कि खरकिया गांव में महिला मंगल दल के मामले में देखा गया है। पत्तियों को साफ करके और खाई बनाकर फायरब्रेक बनाना भी जंगल की आग को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, टिकाऊ वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना उत्तराखंड में जंगल की आग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। वन पंचायतों को वनों की सुरक्षा के लिए अधिकार और प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। 1988 के वन अधिनियम के प्रावधान स्थानीय समुदाय को वनों से अलग कर देते हैं और अपनेपन की भावना के अभाव में स्थानीय ग्रामीण समुदाय स्वयं आग बुझाने की पहल नहीं करते हैं।

संक्षेप में, वन पर्यावरण और मानव समुदाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और यह आवश्यक है कि हम भावी पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए कदम उठाएं। मानव जाति का अस्तित्व वनों और पर्यावरण से अत्यधिक जुड़ा हुआ है। इन्हें नुकसान पहुँचाने से मानव को नुकसान पहुँच सकता है। प्रकृति और वनों को संरक्षित करना तथा आपसी संरक्षण को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है।

मानसून शब्द अरबी भाषा के "मौसिम" शब्द से लिया गया माना जाता है। मानसून शब्द का प्रयोग हवाओं के बहने की दिशा में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है जो प्रति वर्ष एक निश्चित समय पर, एक निश्चित क्षेत्र से निश्चित दिशा में दूसरे क्षेत्र में बहती हैं, और वर्ष के दुसरे कालों में उसके बहने की दिशा भिन्न होती है। मोंसूनी हवाएं पृथ्वी के तापमान और अर्दार्ता को माध्यम बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ऊष्मा और वाष्प रूप में जल को भूमध्य रेखा और आस पास के क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की और संचरित करती हैं। सामान्यतः मानसूनी हवाएं गर्म गोलार्ध में वर्षा करती हैं।

मानसून प्रणाली विश्व के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन एशिया, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रभाव सबसे गहरा है। वैश्विक मानसून प्रणाली में पाँच प्रमुख मानसून प्रणालियाँ शामिल हैं: उत्तरी अमेरिकी मानसून, दक्षिण अमेरिकी मानसून, अफ्रीकी मानसून, ऑस्ट्रेलियाई मानसून और एशियाई मानसून। इन प्रणालियों में मौसम परिवर्तन के कारण गर्मी और ठंडक का प्रभाव देखा जाता है। एशियाई मानसून को मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है: दक्षिण एशियाई मानसून और पूर्वी एशियाई मानसून।

भारतीय मानसून पृथ्वी पर पाई जाने जटिल जलवायु प्रक्रियाओं में से एक है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम के दौरान सूर्य की किरणें भारतीय उपमहाद्वीप में अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं। स्थलीय क्षेत्रों की ऊष्मा धारिता (हीट कैपेसिटी) कम होने के कारण यहाँ की भूमि जल्दी गरम हो जाती है और उसके आस पास की वायु गरम होकर ऊपर उठती है। इसके विपरीत समुद्र के पानी की ऊष्मा धारिता (हीट कैपेसिटी) अधिक होती है और यहाँ की वायु जल्दी गरम नही होती। इस तापीय असंतुलन के कारण भिन्न वायुमंडलीय दबाव (हिन्द महासागर के ऊपर अधिक दाब और पश्चिमोत्तर भार और गंगा के मैंदान क्षेत्रो में कम दाब) के क्षेत्र विकसित होते हैं जिनके कारण हवाएं हिन्द महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप ओर बहना आरम्भ करती हैं। ये हवाएं जब भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो पृथ्वी के कोरिओलिस बल के कारण वो दायीं ओर मुड़ जाती हैं। यही हवाएं हिन्द महासागर और अरब सागर से नमी को साथ लेकर सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण-पश्चिम तटीय क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करती हैं। इसलिए इसे भारतीय दक्षिण-पश्चिमी भारतीय मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून की संघ्या दी जाती है। यह काल सामान्यतः जून से सितम्बर तक लिया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह काल बढ़ और घट भी सकता है जिसकी चर्चा हम आने वाले लेखों में करेंगे। भारत में लगभग 75-80 प्रतिशत तक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा की की जाती है।

उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान वायुमंडलीय दबाव की स्तिथि ग्रीष्मकाल की अपेक्षा पूरी तरह से उलट जाती है, सागर के ऊपर कम दाब और जमीनी क्षेत्रो में अधिक दाब के क्षेत्र उत्त्पन्न हो जाते हैं। अतः हवाएं भी विपरीत दिशा अर्थात जमीनी क्षेत्रों से हिन्द महासागर और उत्तर पूर्वी दिशा से बहना शुरू कर देती हैं। इस दौरान के मानसून को शरदकालीन मानसून अथवा उत्तर-पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। यह काल नवम्बर से जनवरी तक लिया जाता है। शरदकालीन मानसून हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो कुछ नमी अपने साथ अवशोषित कर लेती हैं और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों विशेषकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। यह वर्षा आम की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है इसलिए इसे ‘आम्रवर्षा’ भी कहा जाता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकतर वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा ही की जाती है इसीलिए इसका प्रभाव भी अधिक है। पुरातन काल से ही ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा और उसके बदलावों ने भारत के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उदाहरण के तौर पर भारत के उत्तर पश्चिम में सिन्धु सरस्वती सभ्यता का उदय और विस्थापन में जलवायु परिवर्तन और मानसून वर्षा का कम होना एक बड़ा कारण समझा जाता है जिसके कारण नदियों के प्रवाह में कमी आई और उसके ऊपर आश्रित खेती के उत्पादन में भी भारी कमी आई। इस विकसित सभ्यता के वासियों ने इस परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई प्रयास किये, जैसे कि जल संचयन की संरचनाएं तैयार करना, सुखा प्रतिरोधी बीजों का उपयोग, एक से अधिक मौसमों में खेती करना आदि। परन्तु मानसून वर्षा की यह कमी पांच सौ से एक हज़ार वर्ष के बीच रही और इतने लम्बे काल तक लोग जलवायु और मानसून के परिवर्तनों को झेलने में असमर्थ थे और जल के अच्छे संसाधनों की खोज में उन्हें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की तरफ विस्थपित होना पड़ा।

वर्तमान में भी ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा हमारे देश की जल और खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इस क्षेत्र में बहने वाली अनेकों सदानीरा और मौसमी नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह भूमिगत जल के पुनः भडारण में लिए अत्यंत आवश्यक है। यह विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाले झरनों के निरंतर प्रवाह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के सकल घरेलु उत्पाद का बड़ा हिस्सा (15-20%) कृषि या उससे सम्बद्ध क्षेत्रों से आता है और मानसून की वर्षा इसको सीधे तौर पर प्रभावित करती है

मानसून का समय पर आगमन और वापस जाना, तीव्रता और वितरण कृषि के लिए आवश्यक है। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन से अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, 2002 में मानसून के देर से आगमन के कारण भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 13% की गिरावट आई थी।

वहीं, अगर मानसून का समय पूर्वानुमान से अधिक जल्दी या देर से आता है, तो यह वर्षा के वितरण में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है, जिससे सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। किन्ही भी दो लगातार वर्षों में एक जैसी वर्षा लगभग नामुमकिन है। अतः इसके प्रभावों को देखते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों का लगातार अध्धयन महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत प्राचीन काल से ही विज्ञान और तकनीक में समृद्ध रहा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय मनीषियों और वैज्ञानिकों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण, कृषि, धातु विज्ञान, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ केवल आधुनिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन ग्रंथों, पारंपरिक ज्ञान और स्वदेशी नवाचारों में भी गहराई से जुड़ी हुई हैं।

आज जब पूरी दुनिया तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रही है, भारत भी अपनी जड़ों से जुड़कर, अपने वैज्ञानिक ज्ञान का पुनरावलोकन करके और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक नई ऊँचाई छू रहा है। इस लेख में हम भारत की वैज्ञानिक विरासत से लेकर वर्तमान दौर में आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रहे प्रयासों और स्वदेशी विज्ञान की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

भारत का विज्ञान हजारों साल पुराना है। ऋषि-मुनियों ने ज्ञान की खोज को केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भौतिक जगत के रहस्यों को भी उजागर किया। वेदों, उपनिषदों और संस्कृत ग्रंथों में विज्ञान के गहरे सिद्धांत समाहित हैं।

गणित और खगोल विज्ञान के बिना विज्ञान अधूरा है। भारतीय विद्वानों ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं:

• आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की।

• ब्रह्मगुप्त ने शून्य की गणना और बीजगणित के कई नियम विकसित किए।

• वराहमिहिर ने ग्रहों की चाल का अध्ययन किया और पंचांग की रचना की।

• भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पहले बताया।

आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से पहले ही भारत में चिकित्सा और औषधियों की समृद्ध परंपरा थी:

• चरक संहिता में आयुर्वेदिक उपचारों और बीमारियों के इलाज का विस्तृत विवरण है।

• सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा (सर्जरी) का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और हड्डी जोड़ने की तकनीकें शामिल हैं।

• धन्वंतरि को भारतीय चिकित्सा प्रणाली का जनक माना जाता है।

• दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का लौह स्तंभ, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी, भारत की उन्नत धातु विज्ञान तकनीक का प्रमाण है।

• मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में निकले जल निकासी प्रणाली और नगर नियोजन से स्पष्ट होता है कि हज़ारों साल पहले भी भारत में इंजीनियरिंग का गहरा ज्ञान था।

जब ब्रिटिश भारत आए, तो उन्होंने हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी संपदा को नष्ट करने का प्रयास किया। भारतीय शिल्प, उद्योग और स्वदेशी तकनीकों को कमजोर किया गया।

• भारतीय कपड़ा उद्योग को ध्वस्त किया गया ताकि ब्रिटिश मिलों के वस्त्र बिक सकें।

• पारंपरिक चिकित्सा और विज्ञान को कमतर आंका गया और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता दी गई।

• भारतीय धातु विज्ञान और स्वदेशी उद्योगों को दबाकर भारत को केवल कच्चा माल आपूर्ति करने वाले देश के रूप में सीमित कर दिया गया। हालांकि, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने स्वदेशी विज्ञान और तकनीक को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए।

• 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की गई।

• 1958 में वैज्ञानिक नीति संकल्प लाया गया, जिससे विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा मिला।

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), परमाणु ऊर्जा आयोग (DAE) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की स्थापना की गई।

आज भारत स्वदेशी विज्ञान और तकनीक के बल पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है।

• चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बना दिया।

• मंगलयान (Mangalyaan) मिशन ने भारत को पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बनाया।

• गगनयान मिशन के तहत भारत जल्द ही मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला है।

• नाविक (NavIC) भारत की खुद की GPS प्रणाली है, जो भारतीय रक्षा और संचार क्षेत्र को सशक्त बना रही है।

• तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन टैंक और INS विक्रांत जैसे स्वदेशी रक्षा उपकरणों से भारत अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन रहा है।

• ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में नए स्टार्टअप और कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

• हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसी तकनीकों से पर्यावरण संरक्षण और कृषि उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

• जैविक खेती को प्रोत्साहित कर परंपरागत कृषि को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

• कोवैक्सिन और कोविशील्ड जैसी स्वदेशी वैक्सीन ने भारत को महामारी से लड़ने में आत्मनिर्भर बनाया।

• आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा को दुनिया भर में बढ़ावा मिल रहा है।

भारत को स्वदेशी विज्ञान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे -

1. शिक्षा और अनुसंधान को प्राथमिकता देना – विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना होगा।

2. स्वदेशी तकनीक को व्यावसायिक रूप से अपनाना – विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित न रहे, बल्कि उद्योगों और स्टार्टअप्स में प्रयोग हो।

3. सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और उद्योगों की भागीदारी – एक संगठित नीति से स्वदेशी विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए।

4. युवाओं को प्रेरित करना – विज्ञान और तकनीक में करियर बनाने के लिए नई पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जाए।

स्वदेशी विज्ञान केवल एक विचार नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान और तकनीक हमें दी थी, उसे फिर से अपनाकर और आधुनिक तकनीकों के साथ मिलाकर हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम अपने वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों का सही उपयोग करें, तो भारत आने वाले वर्षों में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।

भारत की विज्ञान और तकनीक की उड़ान असीमित है। हमें बस अपनी जड़ों को मजबूत रखना है और नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ते रहना है।

पुण्य भूमि भारत के ऋृषियों ने प्राचीन काल से ही गंगा को अध्यात्मिक दृष्टि से जितना पवित्र, निर्मल और पतित पावनी बताया उतना ही भौतिक रूप से भी स्वच्छ निर्मल और पवित्र रखने को मानवीय कर्तव्य बताया। वर्तमान की भोगवादी संस्कृति में पड़कर मनुष्यों ने गंगा को प्रदूषित करने का कार्य किया है। अपनी तुच्छ स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए मानव अमृत रूपी गंगाजल पर लगातार कृत्रिम प्रहार करने से पीछे नहीं हट रहा है। औद्योगिक संस्थानों एवं शासन द्वारा गंगा की नैसर्गिक धारा को बांधकर मोड़ने का प्रयास किया गयाजल विद्युत उत्पादन हेतु मां भागीरथी, अलकनन्दा, एवं गंगा पर रन ऑफ रिवर बांधों की श्रृंखला, उत्तराखण्ड सरकार ने बनाने का काम किया जो कि भागीरथी के खुले एवं स्वतन्त्र बहाव में बाधक हो रहा है। मोक्षदायिनी गंगा के साथ इस प्रकार का प्रयोग वास्तव में पश्चिमी सभ्यता की देन है। पश्चिम देशों में बिजली उत्पादन के लिये बांध बनाये जाते थे क्योंकि वहां पर सूर्य की ऊर्जा भारत भूमि की तुलना में बहुत कम है परन्तु हम भारतवासियों के पास सूर्य भगवान की असीम कृपा से सौर ऊर्जा पर्याप्त है। अतः हमारे यहां बांध बनाकर बिजली उत्पादन करने की अपेक्षा सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए।

सामान्यतः नदी पहाड़ से धीरे-धीरे उतरती है, परन्तु जल विद्युत उत्पादन के लिए एक स्थान पर पानी को बहुत ऊँचाई से गिराया जाता है पानी को पावर स्टेशन तक ऊंचे स्तर पर लाया जाता है। जल विद्युत बांध दो प्रकार के होते है-रन आॅफ रिवर बांध एवं स्टोरेज बांध। रन ऑफ रिवर बांध में जल संग्रह नहीं किया जाता जबकि स्टोरेज बांध में जल संग्रह किया जाता है टिहरी बांध स्टोरेज बांध है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टोरेज बांध से गंगाजल की गुणवत्ता का भी ह्रास हो रहा है। उत्तराखण्ड सरकार ने गंगोत्री एवं बद्रीनाथ से कौड़ियाला तक की दूरी पर रन ऑफ रिवर बांध बनाये है, इस सम्पूर्ण दूरी में मां गंगा, की प्राकृतिक चाल को सुरंग, नहरों व झीलों में परिवर्तित कर दिया गया।

भारतवासियों के लिए गंगा केवल नदी मात्र ही नही है यह सनातन संस्कृति है। गंगा की दैवीय शक्ति को जानने के लिए इसके आध्यात्मिक स्त्रोत को समझना होगा। गंगाजल की आध्यात्मिक शक्ति का स्त्रोत उत्तराखण्ड की उच्च पहाड़ियां है। ऊंची पहाड़ियों में ऋृषि मुनियों की तपस्या के फलस्वरूप गंगाजल में आध्यात्मिक शक्ति समाहित है। बद्रीनाथ धाम की ब्रहमकपाली शिला से सटकर बहने के कारण अलकनन्दा के जल में दिव्य गुणों का आविर्भाव होता है, परन्तु यदि इसकी धारा को बांध दिया जाये या किसी सुरंग में मोड़ दिया जाये तो गंगाजल की गुणवत्ता में कुछ ह्रास हो जायेगा। यदि टिहरी में जाकर देखे तो वहां पर गंगा में न वह गति ही है, न ध्वनि। वह स्तब्ध है। नदी की स्वाभाविक गति बांधों और सुरंगों में नहीं, बल्कि समुद्र में विसर्जित होने की है जिससे वह बादलो क रूप में पुनर्जन्म पाकर धरा को शस्य श्यामल करे। विज्ञानों के परीक्षणों में यह कई बार सिद्ध हो चुका है कि गंगाजल अदभुत दिव्य जल है। यूनेस्को के तत्वावधान में आये वैज्ञानिक दल ने हरिद्वार के निकट गंगा के पानी का परीक्षण किया है वहां के जल में हड्डिया आदि प्रदूषण है परन्तु यहां से कुछ फुट नीचे जांकर पाया कि गंगाजल पूर्ण शुद्ध है। यूरोपियन फिजीशियन हार्किन्स ने गंगा जल में प्रमाणित किया कि इसमें ऐसे वैक्टीरिया व रसायन होते है जो उसमें मिलने वाले प्रदूषण को नष्ट कर देेते है। इसके अध्यात्मिक दिव्य गुणों के कारण ही गंगा जीवनदायिनी व मोक्षदायिनी है। बांध व संुरंग में बहने वाली गंगा ऋृषियों की तपस्या से उत्पन्न सूक्षम आध्यात्मिक शक्ति से सम्पर्क करने में बाधित हो जायेगी।

अतः रन ऑफ रिवर या स्टोरेज बांध से गंगाजल के गुणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पुण्य दायिनी व जीवन दायिनी गंगा को प्रदूषण मुक्त रखना मानव का परम कर्तव्य है। गंगा में स्नान, आचमन व पितृतर्पण करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। स्कन्दपुराण (का0पू0 27/49) में वर्णित है

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनो हि यथा दहेत्।

अनिच्छयापि संस्नाता गंगा पापं तथा दहेत् ।।

अर्थात् जैसे इच्छा न होने पर आग के स्पर्श से जल जाता है वैसे ही इच्छा न होने पर भी गंगा में स्नान मात्र करने से मनुष्य के पाप गंगा जी भस्म कर देती है। उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले में गंगा को उसके उद्गम स्थलों से सुरंगो में डालने की कई परियोजनायें प्रस्तावित है। आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जे0एन0यू0के ग्लेशियर विज्ञानी प्रो0 एम0 हुसैन ने अपने अध्ययन में बताया कि तापमान बढ़ने तथा पर्यटको की अधिक संख्या के कारण गोमुख ग्लेशियर सिकुड़ रहा है यदि यही गति रही तो भविष्य में गंगा का मूल स्वरूप खतरे में पड़ जायेगा। अतः विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से विचार करके होना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इससें वंचित न होना पड़े। गंगा की आध्यात्मिक दैवीय शक्ति का ह्रास आर्थिक विकास के लिए न करें बल्कि विद्युत उत्पादन के अन्य स्त्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की वर्तमान में आवश्यकता है। ताकि हम सभी मोक्षदायिनी मां गंगा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। गंगा मां के पतित पावन स्वरूप का दिव्य दर्शन हम सभी भारतवासियों को सुलभ बना रहे, इसकी पवित्रता को बनाये रखना मानव का नैतिक कर्तव्य है। आईये हम सब गंगा मां को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प करें।

हमारे चारो ओर जो आवरण है जिसे हम अनुभव करते है तथा जिनके साथ हमारी अंतः क्रिया होती है साथ ही जिन पर मानव और अन्य जीवों का जीवन निर्भर होता है पर्यावरण कहलाता है। छायावादी काव्य की रचनाएं प्रकृति के समीप हैं जिनमें प्रकृति का विलक्षण प्रभाव और प्रकट करने की तीव्र भावना देखने को मिलती है। छायावाद हिन्दी कविता आधुनिकता के युग में पुरानी कविता के विरोध में निकला हुआ एक विशेष भावानात्मक दृष्टिकाण एवंम् विशेष दार्शनिक अनुभूति और एक विशेष प्रकार की शैली है जिसके काव्य में प्रकृति का मानवीयकरण करके उसे एक नये रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शब्द बीज- विलक्षण, सहस्त्राब्दियों, वात्सल्यमय, नैसर्गिक, तादात्म्य

भारतीय सस्कृति सहस्त्राब्दियों से प्रकृति की स्नेह गोद में पल्लवित और पुष्पित हुई हैं प्रकृति की विशिष्ट रचनाओं जैसे पर्वत, समुद्र वन इत्यादि सभी भारत देश में प्रचुर मात्रा में विधमान है। और इन्होने भारत को विभिन्न प्रकार से विशिष्ट रूप प्रदान किया है भारतीय सस्कृति पर्यावरणीय दृष्टि से एक सम्पन्न राष्ट्र् माना जाता रहा है। यह पर्यावरणीय संस्कृति एकाएक उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता जो इतने युगों से पर्यावरण से जुडी रही यह उसी का योगदान है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऋषि-मुनियों ने वृक्ष, जल, भूमि इत्यादि को स्वंय से बढकर माना है। उनका मानना था कि हमारा शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है अगर हम एक भी महाभूत को पूरी तरह से नष्ट कर देते है तो उसका दूषित प्रभाव हमारे जीवन पर भी जरूर होगा। इसलिए प्राचीनकाल में मानव ने अपने जीवन के संरक्षण के लिए पर्यावरण के साथ अपने संबंध स्थापित किए मानव और प्रकृति का समन्वय तब से आज तक चला आ रहा है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते है कि मानव का नदियों के समीप अपने निवास स्थान बनाना, अस्थि प्रस्तर उपकरण का प्रयोग करना आदि हो सकते है। मानव के निर्मित शैलाश्रयों और गुफाओं में अनेक ऐसे प्रागैतिहासिक चित्र मिले है जिनसे पता चलता है कि मानव सभ्यता को इन सबको ज्ञान हो चुका था कि हमारा जीवन प्रकृति की समीप रहने से अधिक खुशहाल और समृद्ध हो सकता हैै। यही भावना हम आधुनिक काल के छायावाद युग के कवियों में देखते है। छायावादी काव्य की रचनाएं प्रकृति के समीप हैं जिनमें प्रकृति का विलक्षण प्रभाव और प्रकट करने की तीव्र भावना देखने को मिलती है।

छायावादी कवियों के काव्य में समाहित पर्यावरणीय चेतना को जानना एवं इस युग के विविध पर्यावरण सम्बन्धी स्वरूपों की खोज करना ही प्रमुख उद्देश्य है।

हमारे चारो ओर जो आवरण है जिसे हम अनुभव करते है तथा जिनके साथ हमारी अंतः क्रिया होती है साथ ही जिन पर मानव और अन्य जीवों का जीवन निर्भर होता है पर्यावरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्थान जहाॅ हम रहते हैै, भोजन करते है, हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया आदि सभी पर्यावरण का ही अंग है।

हमारे चारों ओर का वातावरण सौन्दर्य से भरा पूरा नज़र आता है। इसकी सुंदरता देखकर इसकी शाश्वतता का, अनंतता का भाव मन में उठता है। शास्त्र कहते है कि प्रलय काल में यह सब ओर की सत्ता प्रकृति में लीन हो जाती है इसलिए हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि हमारा शरीर पंच भोैतिक महाभूतों से बना हुआ है जिसमें जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी शामिल है। ये सभी प्रकृति के देन हैं। इन्ही पाॅचों के आधार पर मानव अपना जीवन व्यतीत करता है और मनुष्य अंत में इन सब तत्वों में लीन हो जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि-

’’ क्षिति जल पावक गगन समीरा।

पंच रचित अति अधम शरीरा’’1।।

कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु राम ने भी बाली की मृत्यु पर शोकाकुल पत्नि को भी यही संदेश दिया था कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में यह इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। परन्तु यही पंच तत्व हमें जीवन यापन के लिए भी आवश्वयक है जिनका रक्षा करना मानव का धर्म है।

प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या इन सब से जुडी हुई है। इसके परिणामस्वरूप ही हमारे अनुभवों में वृद्धि होती है। साहित्य और समाज का संबंध अटूट रहा है। यही कारण है कि साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के सभी सरोंकारों की अभिव्यक्ति होती रही है। इसी अभिव्यक्ति की उपस्थिति को हम हिन्दी साहित्य के छायावाद युग में भी देखते है। छायावाद हिन्दी कविता आधुनिकता के युग में पुरानी कविता के विरोध में निकला हुआ एक विशेष भावानात्मक दृष्टिकाण एवंम् विशेष दार्शनिक अनुभूति और एक विशेष प्रकार की शैली है जिसके काव्य में प्रकृति का मानवीयकरण करके उसे एक नये रूप में प्रस्तुत किया गया है।

छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया हैं क्योकि कवि को प्रकृति की गोद में ही माता जैसा वात्सल्यमय और ममता से भरा स्पर्श प्राप्त होता हैं इसलिए कवि कहता है -

‘‘माॅ मेरे जीवन की हार।

तेरा उज्जवल हृदय-हार‘‘2।।

पंत जी बचपन से ही अपनी माॅ के नैसर्गिक सुख और प्यार से वंचित रहे, इसलिए उन्होने इस सुख की क्षति पूर्ति प्रकृति की गोद में की। अपने कविता संग्रह गंुजन की कविताओं में पंत जी प्रकृति को अपने समीप पाते है। जिस कारण से पंत जी प्रकृति और आसपास के वातावरण से भावनात्मक रूप से जुड गए थे। उनका मानना था कि प्रकृति के साथ अगर एकाकार होगे तभी प्रकृति भी हमारे सुख-दुख में सहभागी बन पायेगी। पंत जी ने अपनी कविता ’उच्छ्वास’ के माध्यम से भी प्रकृति के सुन्दरतम एवं सश्लिष्ट दृश्यो की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पंत के काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है।

1. तुलसीदास कृत रामचरितमानस, किष्किधा कांड, टिकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, प्रकाशक गीतापुर प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 596

2. विनय कविता, पल्लव काव्य संग्रह में संकलित, कवि सुमित्रानंदन पंत, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन दिल्ली, प्रकाशन तिथि 1918, आई.एस.एस.बी.एन., 81-267-0335-5

छायावादी काव्य में एक प्रमुख नाम महादेवी वर्मा का भी है। जिनका काव्य आत्मा-परमात्मा के मिलन के साथ-साथ प्रकृति के व्यापारों की छाया भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। जो संसार को एक सूत्र में बाॅधे रखने की क्षमता रखता है। अन्य छायावादी कवियों के समान ही महादेवी जी के काव्य में भी प्रकृति के सुंदर चित्र की प्रस्तुति देखने को मिलती है। महादेवी जी को प्रकृति में अपने प्रिय की अनुभूति होती है जिससे उनके काव्य में भावों में चेतना के साथ-साथ प्रकृति के प्रति एक अनूठा प्रेम लक्षित होता है। प्रकृति उनके काव्य को अलंकृत करने का कार्य अधिक करती है और उनकी भावनाओं की पृष्ठभूमि बनाती है।

उनके काव्य में भिन्न-भिन्न प्रतीकों और नामों में प्रकृति के चित्र आरोपित होते है। वे कभी-कभी स्वयं विराट रूप धारण कर विराट की मिलन -उत्कंठा से प्रकृति के उपकरणों को अपने श्रृंगार का साधन बनाती है। जिसे हम इन पंक्तियों के माध्यम से महसूस कर सकते है-

शशि के दर्पण में देख-देख, मैने सुलझाए तिमिर केश।

गूॅथे चुन तारक पारिजात, अवगुंठन कर किरणें अशेष।।3

महादेवी जी प्रकृति से अपना श्रृंगार करती है। कहने का भावार्थ यह है कि महादेवी जी अपने प्रिय को आकर्षित करने के लिए प्रकृति के उपकरणों जैसे चाॅद में वह अपने मुख देखकर अपना केशों को सुलझाती हैंै। महादेवी जी एक चित्रकार भी थी प्रकृति के अनेक भव्य और अनूठे चित्र उनके काव्य के माध्यम से हमें देखने को मिलते है। उन्होने अपनी समस्त भावनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को प्रकृति के माध्यम से ही उकेरा है। उनकी कविता सांध्यगीत में वे अपने जीवन का तादात्म्य प्रकृति से स्थापित करती है-

प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन यह क्षितिज बना धुँधला विराग।

नव अरूण मेरा सुहाग छाया सी काया वीतराग ।।4

भावार्थ यह है कि महादेवी जी ने प्रकृति को मात्र जड़ नही माना है उन्होने प्रकृति में पूर्णतः चेतन और सजीवता की कल्पना की है। उनकी यह कल्पना एक कविता के माध्यम से ही नही वरन् कई स्थानों पर उन्होने प्रकृति की इस स्थिति का वर्णन किया है तभी वह कह उठती हैं कि प्रकृति उन से अलग नही है इसके माध्यम से वह यह संदेश देना चाहती है कि सम्पूर्ण मानव जाति प्रकृति से पृथक होकर नही रह सकती। प्रकृति में मानव जाति का कल्याण छुपा है। इसके लिए हम सभी को पर्यावरण का संतुलन बना कर रखना होगा।

पर्यावरण समस्या आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सभी ने इस समस्या का प्रति सचेत किया था। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कालजयी कृति कामायनी के माध्यम से सचेत किया कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमें प्राकृतिक उपादानों को सहेज कर रखने की जरूरत है। हम प्रकृति से उतना ही ग्रहण करें जितना हमें चाहिए। ज्यादा का लालच हमें बर्बादी की कगार पर लाकर खडा कर सकता हैै। हम प्रलय जैसी कई अपादाओं से घिर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का मानना था कि नदी, पर्वत, वन, झरनें सभी प्रकृति की देन है इन सभी के रूप में पर्यावरणीय संरक्षणात्मकता की विराट चेतना इस सम्पूर्ण संसार में विधमान हैं।

3. क्यों वह प्रिय आता पार नही कविता, सांध्यगीत में संग्रहित, कवयित्री महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, प्रकाशन 1 जनवरी 2011, आई.एस.एस.बी.एन., 8180311201

4. प्रिय! साध्य गगन कविता सांध्यगीत कविता संग्रह से , कवयित्री महादेवी वर्मा, 1935, लोकभारती प्रकाशन, 1 जनवरी 2011, आई.एस.एस.बी.एन., 8180311201

छायावादी कवियों का प्रकृति से एक अनूठा और अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने प्रथम काव्य अनामिका काव्य संग्रह में संकलित ज्येष्ठ कविता के माध्यम से जेठ की दोपहर का वर्णन किया हैै। जिसमें उन्होने ज्येष्ठ यानि जून की गर्मी को कू्रर एवं कर्कश बताया है और अपनी कविता के माध्यम से वह आह्नावान करते है कि -

ज्येष्ठ क्रूरता-कर्कशता के ज्येष्ठ! सृष्टि के आदि।

वर्ष के उज्जवल प्रथम प्रकाश।

सृष्टि भर के व्याकुल आह्नान! अचल विश्वास।

देते है हम तुम्हे प्रेम-आमन्त्रण

आओ जीवन-शमन, बन्धु, जीवन धन।।5

छायावादी काव्य में प्रकृति में हो रहे परिवर्तन का चिन्तन दिखाई देता है। निराला जी के काव्य में कोमलता, नव शब्दों की मधुर योजना, प्रकृतिगत प्रतीकों की प्रचुरता देखने को मिलती है। उनके भावों में गहराई और प्रकृति का सूक्ष्म विवेचन दिखाई पड़ता है। इसी तरह की गर्मी के मौसम की विकटता को बिहारी जी ने भी प्रकट करते हुए लिखा है कि

’’कहलाने एके बसत अहि मयूर, मृग बाघ।

जगत तपोवन सों कियो, दीरध दाघ निदाघ’’।।6

इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने बताया है कि आपस में बैर रखने वाले जीव जैसे साॅप, मोर, हिरण, बाघ आदि भी गर्मी के कारण तपोवन में आकर एक साथ रह रहे है। इन तपोवन में ऋषि-मुनियों ने एक साथ मिलकर तपस्या की थी।

इसी प्रकार वर्तमान में मानव जाति को भी प्रकृति के साथ समन्वय करना चाहिए। हम गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन, और भी अनेक ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग करते हैं जिसके कारण गर्मी और अधिक बढती जाती है। हम ऐसी इच्छाओं का दमन करना होगा जो जलवायु के साथ-साथ पर्यावरण को नुकसान पहुुंचा रही है।

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि छायावादी काव्य में प्रसाद ने प्रकृति तत्व को मिलाय, निराला ने इसे मुक्तक छंद दिया तथा पंत ने शब्दों को सरस और महादेवी ने इसमें प्राण डाले हैैै। सभी अपने काव्य के माध्यम से संकेत देना चाहते थे कि जलवायु परिवर्तन का कारण कही ना कही हमारी उपभोगिता प्रवृत्ति है जो सीमित ना रह कर इतनी बढ़ गई है कि हम आज प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे है। इसी समस्या के कारण आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मौसम चक्र का जो परिवर्तन था उसमें भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिग जैसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें प्रकृति से समन्वय करके चलना होगा।

5. ज्येष्ठ कविता, प्रथम काव्य संग्रह अनामिका में संकलित, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रकाशक नवजादिक लाल, 23 शंकर घोष लेन, कलकत्ता, प्रकाशन तिथि

6. बिहारी सतसई, कवि बिहारीलाल, दोहा संख्या 565, संपादक सुधाकर पांडेय प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी नई दिल्ली

प्रकृति कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नही चाहिए बस तुम इसे नष्ट मत करो और इसको प्रक्रिया में रखो। हमें प्रयास करना है कि हमारा सभ्यता ने जो हमें दिया है उसकी रक्षा करें। हमें सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहना है बल्कि उसे आचरण में भी उतारना है।

1.तुलसीदास कृत रामचरितमानस, किष्किधा कांड, टिकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, प्रकाशक गीतापुर प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ 596

2. विनय कविता, पल्लव काव्य संग्रह में संकलित, कवि सुमित्रानंदन पंत, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन दिल्ली, प्रकाशन तिथि 1918, आई.एस.एस.बी.एन., 81-267-0335-5

3. क्यों वह प्रिय आता पार नही कविता, सांध्यगीत में संग्रहित, कवयित्री महादेवी वर्मा, लोकभारती प्रकाशन, प्रकाशन 1 जनवरी 2011, आई.एस.एस.बी.एन., 8180311201

4. प्रिय! साध्य गगन कविता सांध्यगीत कविता संग्रह से , कवयित्री महादेवी वर्मा, 1935, लोकभारती प्रकाशन, 1 जनवरी 2011, आई.एस.एस.बी.एन., 8180311201

5. ज्येष्ठ कविता, प्रथम काव्य संग्रह अनामिका में संकलित, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रकाशक नवजादिक लाल, 23 शंकर घोष लेन, कलकत्ता, प्रकाशन तिथि 1923

6. बिहारी सतसई, कवि बिहारीलाल, दोहा संख्या 565, संपादक सुधाकर पांडेय प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी नई दिल्ली

7.पर्यावरण व पर्यावरण शिक्षण पत्रिका, समन्वयक डेकेश्वर प्रसाद वर्मा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़, रायपुर, प्रकाशन वर्ष 2021 पृष्ठ संख्या 3

8.हिन्दी साहित्य का इतिहास, संपादक डाॅ नगेन्द्र एवं डाॅ हरदायल, प्रकाशक मयूर पेपरबैक्स, सैतीसवां पुनर्मुदण संस्करण 2009, पृष्ठ संख्या 514

9.डाउन टू अर्थ पत्रिका, लेख ’’साहित्य में पर्यावरण: हिन्दी में प्रकृति और ,पर्यावरण में अंतर जानना जरूरी, 7 अक्टूबर 2021

10.क्वि पंत और उनकी छ्रायावादी रचनाएं, लेखक डाॅ पी0 आदेश्वर राव, प्रगति प्रकाशन आगरा, पृष्ठ 41 1972

11.नई धारा पत्रिका. लेख महादेवी वर्मा की कविता, लेखक विनयमोहन शर्मा, 1 अप्रैल 1951,

12.तुलसीदास कृत रामचरितमानस, प्रकाशन गीता प्रेस, गोरखपुर, 2010, पृष्ठ संख्या 152

13.जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, प्रकाशक हिन्द पाॅकेट बुक्स, प्रथम संस्करण 1988, पृष्ठ संख्या 89

14.अनामिका काव्य संग्रह, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ’ज्येष्ठ कविता‘

1. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?

[क] 11 मई

[ख] 28 फरवरी

[ग] 01 जनवरी

[घ] 10 दिसंबर

2. भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान-?

[क] अर्जुन

[ख] ध्रुव

[ग] तेजस

[घ] मिराज

3. रिलायंस कम्पनी द्वारा जल्दी ही चैट-जीटीपी की तरह नया कृत्रिम-बुद्धि (AI) सेवा का नाम?/p>

[क] रिलायंस AI

[ख] हनुमान

[ग] भारत AI

[घ] अर्जुन

4. निम्न में से कौन प्रसिद्ध भारतीय गणीतज्ञ (Mathematician) है ?/p>

[क] सी वी रमन

[ख] विक्रम साराभाई

[ग] रामानुजन

[घ] होमी जहाँगीर भाभा

5. डीआरडीओ द्वारा “दुर्गा-2” परियोजना के अन्तर्गत कौन से हथियार विकसित किए जा रहे है ?/p>

[क] रसायनिक हथियार

[ख] लेजर हथियार

[ग] परमाणु हथियार

[घ] जैविक हथियार

6.भारत का पहमा उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था ?

[क] 1971

[ख] 1965

[ग] 1978

[घ] 1975

7.भारत का पहला परमाणु संयत्र कहाँ स्थापित किया गया?

[क] पोखरन, राजस्थान

[ख] नरोरा, उत्तर प्रदेश

[ग] तारापुर, महाराष्ट्र

[घ] रावतभाटा, राजस्थान

8. भारत द्वारा विकसित प्रथम सुपर कम्प्युटर का नाम क्या है? /p>

[क] परम 800

[ख] पराक्रम 8000

[ग]भारत 888

[घ] रोहिणी 801

9. भारतीय विज्ञान संथान (IISc), बंगलौर के संथापक कौन थे? /p>

[क] होमी जहाँगीर भाभा

[ख] विक्रम साराभाई

[ग] जमशेदजी टाटा

[घ] सी वी रमन

10. भारत के वर्तमान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? /p>

[क] डॉ. वी के सारस्वत

[ख] प्रो. विजय भाटकर

[ग] प्रो. अजय कुमार सूद

[घ] डॉ. वी. कामत

11. भारत के परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता किसे कहा जाता है?

[क] होमी जहाँगीर भाभा

[ख] विक्रम साराभाई

[ग] अनिल काकोदकर

[घ] एपीजे अब्दुल कलाम

12. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है?

[क] 01 अगस्त

[ख] 10 जुलाई

[ग] 22 फरवरी

[घ] 11 मई

13. 13. निम्न में से कौन सा संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान से संबधित नहीं है?

[क] इसरो (ISRO)

>[ख] डीआरडीओ (DRDO)

[ग] सेबी (SEBI)

[घ] (CSIR)

14. भारत द्वारा विकसित प्रथम युद्धक टैंक-

[क] तेजस

[ख] अर्जुन

[ग] परम

[घ] ध्रुव

15. अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय-

[क] राकेश शर्मा

[ख] कल्पना चावला

[ग] सुनिता विलियम

[घ] रविश मल्होत्रा

16. भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है?

[क] डॉ. टेसी थोमस

[ख] डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

[ग] डॉ. विक्रम साराभाई

[घ] डॉ. वी के सारस्वत

17. विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय-

[क] सी वी रमन

[ख] हरगोविंद खुराना

[ग] सुब्रमणियम चन्द्रशेखर

[घ] वैंकट रामाकृष्णन

18. डीआरडीओ के “मिशन शक्ति” कार्यक्रम का संबंध किससे था?

[क] मिसाइल द्वारा उपग्रह को नष्ट करना

[ख] लड़ाकू विमान विकसित करना

[ग] लेजर हथियार विकसित करना

[घ] स्वदेशी टैंक विकसित करना

19. शुन्य (Zero) का आविष्कार किसने किया था?

[क] रामानुजन

[ख] आर्यभट्ट

[ग] बौधायन

[घ] पाणिनि

20. इसरो (ISRO) के वर्तमान अध्यक्ष (Chairman) कौन है?

[क] डॉ. वी. नारायणन

[ख] डॉ. एस. सोमनाथ

[ग] डॉ. जी. माधवन नायर

[घ] डॉ. के. राधाकृष्णन

कल्पना कीजिए ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह की, जहां समय थम जाता है, प्रकाश वापस लौट नहीं सकता, और गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि भौतिकी के सभी नियम टूटने लगते हैं — यही है ब्लैक होल या कृष्ण विवर। एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र जो समय, प्रकाश और यहाँ तक कि हमारी समझ को भी अपनी गहराइयों में समाहित कर लेता है। वैज्ञानिक कई सालों से इसका अध्ययन करते आ रहे हैं, और हर नए उत्तर के साथ एक नई पहेली सामने आती रही है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सबसे गूढ़ कहानी इन्हीं के भीतर छुपा रखी है।

ब्लैक होल वास्तव में कोई छिद्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी चक्रव्यूह है। इसकी उत्पत्ति तब होती है जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुँचकर एक महाविस्फोट यानि सुपरनोवा, के साथ बिखर जाता है। लेकिन यह उसका अंत नहीं, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत है। तारे का दिल यानि उसका कोर, इतनी तीव्रता से सिकुड़ता है कि उसकी समस्त ऊर्जा और द्रव्यमान एक अत्यंत छोटे बिंदु पर सिमट जाते हैं। यहीं पर निर्मित होती है सिंगुलैरिटी—एक ऐसा बिंदु, जहाँ द्रव्यमान अनंत हो जाता है, घनत्व की कोई सीमा नहीं रहती, और समय तथा स्थान अर्थहीन हो जाते हैं। यहाँ हमारे विज्ञान के सारे नियम निष्क्रिय हो जाते हैं, और गणनाएँ विफल—जैसे ब्रह्मांड खुद कह रहा हो, "यहाँ से आगे इंसानी समझ की सीमा समाप्त होती है।"

ब्लैक होल्स का विचार सबसे पहले 1784 में जॉन मिशेल नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और प्रकाश के कण सिद्धांत के आधार पर यह सोचा कि यदि कोई तारा इतना भारी और सघन हो कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रकाश भी न बच पाए, तो वह दिखाई नहीं देगा—जिसे एक "डार्क स्टार" कहा गया। लगभग उसी समय, 1796 में पियरे-सीमोन लाप्लास ने भी इस विचार को अपनी पुस्तक Exposition du Système du Monde में शामिल किया। लेकिन बाद में जब प्रकाश को तरंगों के रूप में देखा जाने लगा, तो यह धारणा कुछ समय के लिए भुला दी गई।

ब्लैक होल्स की मजबूत सैद्धांतिक नींव 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ़ रिलेटिविटी, के माध्यम से रखी। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान, अंतरिक्ष और समय को मोड़ता है। आइंस्टीन ने खुद ब्लैक होल की सीधी भविष्यवाणी नहीं की थी, लेकिन उनके समीकरणों में यह संभावना छिपी हुई थी। 1916 में कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने आइंस्टीन के समीकरणों का समाधान प्रस्तुत किया और एक सघन, गोलाकार वस्तु के चारों ओर के गुरुत्वीय क्षेत्र का विवरण दिया। यह समाधान श्वार्ज़शिल्ड रेडियस कहलाया—वह दूरी जिसके भीतर कोई वस्तु सिकुड़ जाए तो वह एक ब्लैक होल बन जाती है।

20वीं सदी के पहले भाग में ब्लैक होल्स को मात्र गणितीय कल्पनाएं माना जाता था। स्वयं आइंस्टीन को भी इन पर विश्वास नहीं था। फिर 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनके साथियों ने यह दिखाया कि एक विशाल तारा जब गुरुत्वाकर्षण से ढहता है, तो वह एक बिंदु तक सिमट सकता है—यानी एक सिंगुलैरिटी बन सकती है। यह विचार हालांकि विवादों से घिरा रहा, लेकिन यह ब्लैक होल सिद्धांत की दिशा में एक हत्वपूर्ण कदम था।

1960-70 के दशकों में रोजर पेनेरोज़, स्टीफन हॉकिंग, जॉन व्हीलर जैसे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के अध्ययन को नया आयाम दिया। जॉन व्हीलर ने ही "ब्लैक होल" शब्द को पहली बार लोकप्रिय बनाया। पेनेरोज़ ने यह साबित किया कि ब्लैक होल बनना सितारों की मृत्यु का एक संभावित और आवश्यक परिणाम हो सकता है। हॉकिंग ने भी यह दर्शाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह शांत नहीं होते, बल्कि वे विकिरण उत्सर्जित करते हैं—जिसे आज हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। यह खोज वास्तव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आई, जिसने यह धारणा ही बदल दी कि ब्लैक होल केवल सब कुछ निगल लेता है और उससे कुछ भी बाहर नहीं आता ।

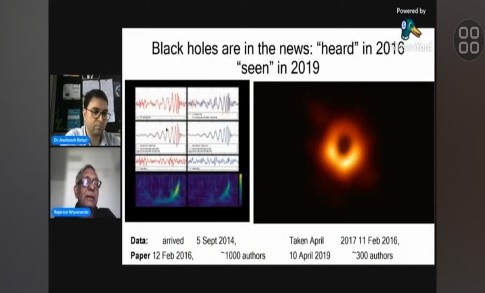

1971 में पहला संभावित ब्लैक होल सिग्नस एक्स-1 के रूप में खोजा गया, जो एक एक्स-रे स्रोत था। इसने खगोलविदों को पहली बार यह भरोसा दिलाया कि ब्लैक होल्स केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि वास्तविक भी हैं। इसके बाद 2015 में लिगो (लाइगो) प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाया—जो दो ब्लैक होल्स के विलय से उत्पन्न हुई थीं। यह खोज आइंस्टीन की भविष्यवाणी पर एक वास्तविक मुहर थी।

2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इतिहास रच दिया जब उसने पहली बार एक ब्लैक होल की छाया की वास्तविक छवि जारी की। यह छवि M87 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक विशाल ब्लैक होल की थी। यह वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत का परिणाम था और आम जनमानस को पहली बार इस अदृश्य क्षेत्र की एक झलक मिली।

2022 में इसी टेलीस्कोप ने हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, के केंद्र में स्थित विशालकाय ब्लैक होल सैजिटेरियस A** की छाया की तस्वीर जारी की। यह पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश-वर्ष दूर है और इसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। इस छवि को प्राप्त करना कठिन था क्योंकि इसके चारों ओर गैसें अत्यंत तीव्र गति से घूमती हैं, लेकिन यह प्रयास ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित इन अदृश्य ताकतों को देखने का एक सफल प्रयास था।

इसी वर्ष, वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के सबसे निकट ज्ञात ब्लैक होल की भी खोज की, जिसे गाया बी एच 1 (Gaia BH1) के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी से मात्र 1600 प्रकाश-वर्ष दूर है और ओफियुकस (Ophiuchus) तारामंडल में स्थित है। यह निष्क्रिय ब्लैक होल कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, और इसीलिए इसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। यह खोज यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य मौन ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं, जो केवल गुरुत्वीय प्रभावों से पहचाने जा सकते हैं।

ब्लैक होल्स का इतिहास हमें यह बताता है कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी और अकल्पनीय है। हर खोज एक नई खिड़की खोलती है, और हर उत्तर के साथ एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। ब्लैक होल्स हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी समझ की सीमाएं बढ़ाएं और उस अनदेखे ब्रह्मांड की ओर झाँकें, जहाँ से प्रकाश भी लौट नहीं सकता—लेकिन कल्पना वहाँ अवश्य पहुँच सकती है।

देवभूमि विज्ञान समिति के तत्वाधान में तीन संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम किये गए:

(i) डॉल्फिन पीजी इंस्टिट्यूट, देहरादून:

(ii) हे. न. ब. श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर:

(iii) केन्द्रीय विद्यालय श्रीनगर:

महर्षि दयानंद सरस्वती जी कि 200 वीं जयंती के अवसर पर देवभूमि विज्ञान समिति के तत्वाधान मेंगुरुकुल काँगरी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार में सम्मेलन का आयोजन किया गया|

विज्ञान भारती स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देवभूमि विज्ञान समिति के तत्वाधान में पाँच संस्थानों में कार्यक्रम किए गए:

(i) गुरुकुल काँगडी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार,

(ii ) डॉल्फिन इंस्टिट्यूट देहरादून,

(iii) ला . ब . शा . राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड नैनीताल,

( iv) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून

(v) हे . न . ब . श्रीनगर गदवाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर

(i) दिनांक 30.10.2024 भारतीय पेट्रोलियम संस्थान(CSIR - IIP) ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव(IISF)

(ii) दिनांक 09.11.2024 हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय

(iii) दिनांक 12.11.2024 वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान

(iv) दिनांक 13.11.2024 गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

(v) दिनांक 18.11.2024 एरीज नैनीताल

10 वां विश्व आयुर्वेदिक काँग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून में किया गया । जिस हेतु देवभूमि विज्ञान समिति द्वारा अनेक स्तर पर तैयारियां की गईं ।